숨은 사람

이진희 작가

흰 사람들 1090X790, 종이에 연필과 색연필

클립 첫 번째 전시

숨은 사람

이진희 작가

주로 연필과 색연필을 사용한다. 한 번 쓱 그으면 빗줄기처럼 얇은 줄 하나가 생긴다. 아득한 시작. 그 작은 선을 반복해서 더하고 더해 외출하는 여인도 그리고, 고양이도 그리고, 깊은 구멍도 완성해 나간다. 글자가 얹혀지며 그래픽 드로잉 같은 작품도 만들어진다.

"책과 그림이 좋고 느리게 그리는 것이 좋은 사람인데 이러다 연필이 없어지는 건 아닐까요?"

작품에는 손과 마음의 속도도 고스란히 남는다. 한 점 한 점 찬찬히 들여다 볼 때도 밤을 잊은 것처럼 차분히, 느리게 그린 듯한 잔잔함과 침착함이 좋다. 그렇게 몰입해서 그린 작품에는 자연스럽게 따뜻한 기운이 깃든다.

- 볼로냐어린이도서전

- 2020 올해의 일러스트레이터.

- 그림 책 〈도토리시간〉의 작가.

- 이진희 작가님의 그림 전시.

- 전시 타이틀은 작가노트에서 발견한〈숨은 사람〉

#이진희작가 #숨은사람 #좋은것하나씩 #한점갤러리 #에디터갑의클립

전시일정: 2021년 8월 27일(금)~9월 10일(금)

작가의 말

시간이 걸리는 그림을 그릴때의 마음 _ 그림을 그리며 생각을 많이 하기보다는 그림 안으로 내가 사라져 버리는 순간을 늘 그리워 하는 것 같네요. 나를 잊는 순간을 좋아하는 것 같아요.

“그림과 책, 여러가지 길 안에서 방황한다. 이제는 그 모든 길이 나의 숲이라는 것을 알지만 나는 여전히 이리저리에 숨고 만다.”

- 예전 메모

늘 농부의 마음을 동경하고 있어요. 자연과 사람을 관찰하곤 하는데 성실함을 좋아해요. 저는 큰 틀 안에서 마구 자유로운 사람에 가까워서 성실한 사람들을 좋아해요. 그 중에서도 농부의 마음으로 그림을 그리고 싶다는 생각을 종종 합니다. 아침에 일찍 일어나서 흙 만지며 밭을 갈고 씨앗을 뿌리고 계절과 순리에 맞게 수확을 하는 그런 모든 과정들이 멋있어요.

“변화도 발전도 좋지만 무엇보다 자신의 것을 소중히 지켜내는 모습이 좋다. 하루하루를 성실히 살아가는 모습에서 가장 큰 감동을 받곤 한다. 나도 아침에 일어나면 그림을 그리는 단순하고 성실한 사람으로 기억되고 싶다.”

- 2018년 6월3일에 쓴 일기

그리고 아까 그림을 그리며 사라지고 싶은 이유는 이 세상에 태어났다는 사실조차 잊고 싶은 마음인 듯 합니다. 이 세상에서의 삶을 내가 선택할 수 있었다면 선택할 자신이 없다는 생각과 왜 내가 여기 있나 하는 의문이 그림을 그리는 데에 많은 작용을 하는 것 같아요. 왜 나는 이 세계의 조각, 먼지인가 이런 생각이나 망상을 많이 합니다. 우주와 별, 오래된 것들(종이들), 그 중에서도 오래된 책 안의 우주를 많이 좋아했어요.

평소에 너무 많은 생각들이 지나가서 그림 안에서 쉬고 싶은 마음도 있어요. 그림을 많이 좋아하고 있어요.

여름의 조각들 1090x790, 종이에 연필과 색연필

이번 여름에는 유난히도 여름을 가까이에서 느꼈습니다. 논 밭과 초록이 닿은 곳으로 이사를 와서 그랬던 것 같아요. 녹음이란 단어를 좋아했지만 초록이 푸르러지는 과정을 코끝으로 소리로 하루하루 가깝게 느낄 수 있었던 경험은 처음이었습니다. 낮에도 밤에도 부지런히 그림을 그렸는데 밤의 시간에 마음으로 모았던 여름의 조각들을 담은 그림입니다. 해와달, 별빛과 달빛이 살고 있는 부지런한 세계를 동그란 조각에 담아 그렸습니다. 여름의 조개 껍질과 우주도 담겨있습니다. 가만히 바라보다 눈을 감아볼 때에 여름의 잔상이 떠오른다면 좋겠습니다.

시를 담은 그릇(부제: 여름의 소리들) 1090x790, 종이에 흑연과 색연필

“이번 여름은 정말 여름이라는 생각이 든다. 조금 습하고 더운 날들과 밤이면 들리는 개구리 울음 소리. 길을 걸으며 땀을 흘리는 것도 자연스럽게 느껴진다. 잎이 나기 시작할때의 여린 녹색을 좋아하지만 진하고 울창한 푸른색도 이렇게 아름다운 것이었구나 싶다. 얼음을 넣은 작은 유리컵도. 그래 여름은 반짝이는 계절이었지.여름의 소리들”

- 2011.0711

바다보다는 숲을 좋아하는 사람이지만 여름하면 언제나 바다가 떠오릅니다. 바다와 조개 껍질. 귀에 대고 가만히 소리를 들으면 여름의 소리가 들릴 것 같은 시간 속에서 그린 그림입니다.

검은 나무 250x250, 종이에 수채

어떤 그림은 그리고 나서 자꾸만 바라보게 됩니다. 제게는 이 그림이 그런 그림이에요. 어떤 마음으로 그렸을까 생각해보면 왠지 투명한 공기를 닮은 마음으로 그렸을 것 같다는 생각이 들어요. 종종 공기의 색이 보이는 것 같은 순간들이 있어요. 하늘에서 작은 눈이 내린다거나 비가 올 것 같이 안개낀 것 같은 장면 들이요. 공기가 색으로 가득찬 시간을 조금 떼어서 그림에 담았나 봅니다. 그림을 보고 있으면 Pat matheny의 This belongs to you라는 곡이 들리는 것같아요.

하얀 곰의 시간 290x205, 종이에 연필과 색연필

저는 이 그림의 하얀 곰이 너무 귀여워요. 이렇게 귀엽게 하얀 곰을 다시 그릴 수 있을까 생각해보면 자신이 없어집니다. 이 그림은 정말 운이 좋은 그림이었어요. 하나로 이어지게 그린 그림이지만 드로잉북에 그림 그림이라서 살릴 수는 없을 것이라 생각했어요. 그런데 드로잉북을 다시 살펴보니 이어지는 페이지에 그려진 그림이었습니다. 그래서 이 그림을 길게 살릴 수 있었어요. 운이 좋은 귀여운 그림이라서 기분 좋게 좋아하는 네잎 클로버도 그려주었습니다. 그림 속의 양말이나 버섯, 빗자루등은 하얀 곰이 좋아하는 친구들일까? 생각해 보았습니다. 그렇다면 하얀 곰과 아주 잘 어울리는 친구들이군요.

별을 든 천사들 180x250, 종이에 수채, 연필

와아 이 그림은 정말 잘 그려진 그림이에요. 드로잉은 절대로 같은 그림을 또 그릴 수가 없어요. 가끔 그래야 하는 일이 있는데 정말 어려운 일입니다. 이 그림을 갖게 되는 분이계시다면 그 분에게 왠지 기쁨이 가득할 것 같아요. 왜 그런생각이 드는지는 모르겠지만 그냥 그런 생각이 들 정도로 잘 그려진 그림입니다. 절대로 똑같이 못그릴 그림 중에 하나인 그런 그림이에요.

rain 180x260, 종이에 연필과 마카

어떤 드로잉은 왜 그렸는지 잘 기억이 나지 않아요. 저에게 드로잉은 무의식이라 그렇습니다. 언제나 그림을 그릴때에 많은 생각을 했었는데 드로잉을 하고부터 그림을 그리는 순수한 기쁨을 찾게 되었어요. 어릴때에는 누구나 그림을 그릴 수 있듯이 제게도 드로잉은 즐거운 기쁨 입니다. 절대 잘 그리고 싶다는 마음으로 이 즐거움을 뺏기고 싶지 않아요. 하지만 너무나 뺏기기 쉬운 소중함이라 조금만 방심하면 잘 그리려는 마음이 즐거움을 빼앗아 버립니다. 그런 와중에 가끔 운이 좋게도 이 그림처럼 잘 그려진 그림을 만날때도 있어요. 그림 속의 사람은 양말을 신고 낮은 신발을 신었네요. 저도 가을이 되면 양말을 신고 구두를 신을 생각을 하니 기분이 좋아지는 그림입니다. 하지만 그러려면 비가 오지 않는 날이어야 할텐데 그림 속의 사람은 비를 기다리는 중인지 그 반대인건지 저도 궁금해집니다.

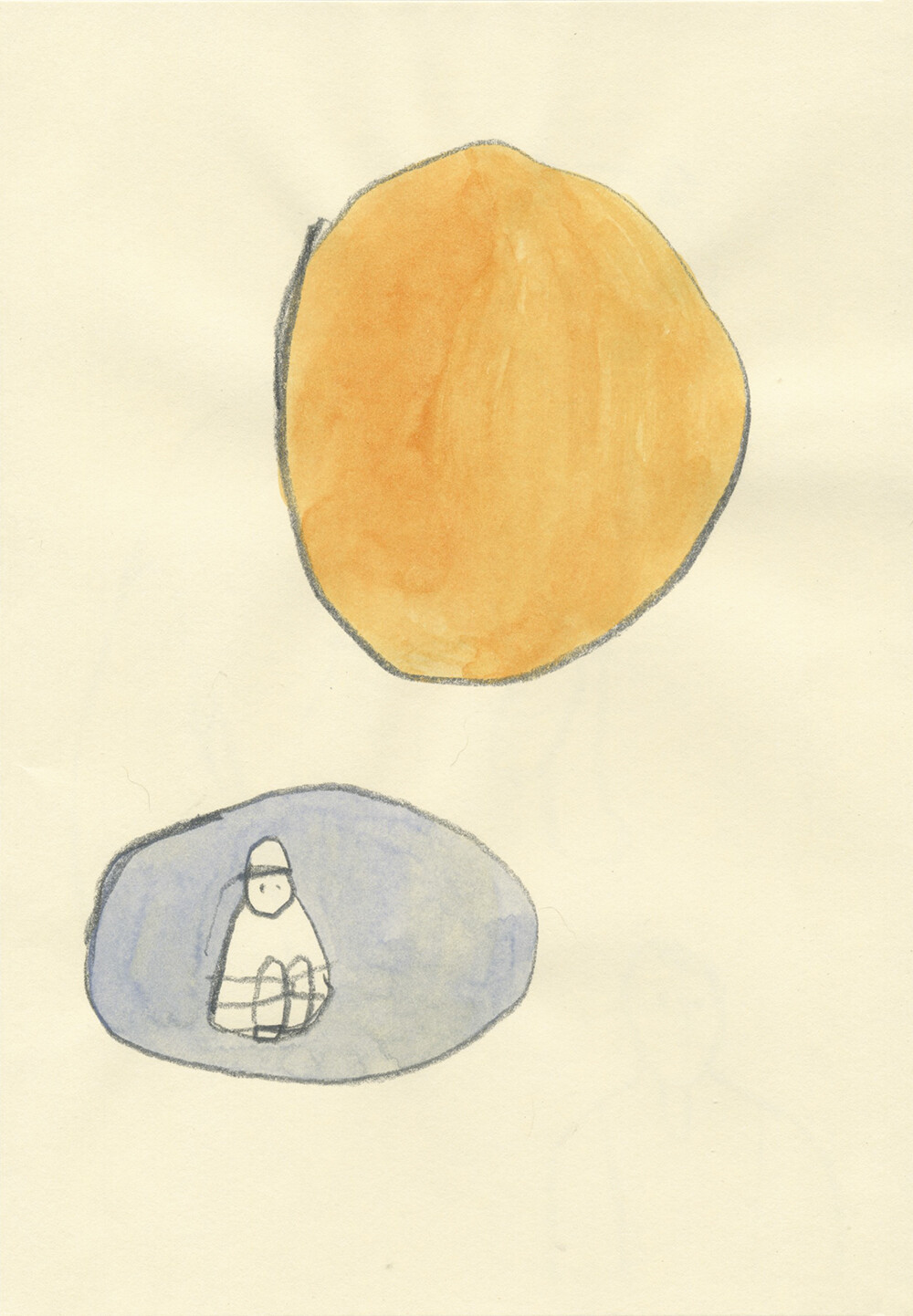

작은 사람 145X205, 종이에 수채

스치듯이 그린 그림인데 돌아보니 작은 마음일때에 그렸던그림 같네요. 무릎을 끌어 안고 있는 사람을 그리는 것을 좋아하는지 저런 자세의 사람들을 그림에서 자주 만납니다. 저는 자신감 없어보이는 사람들이 흥미로워요. 어깨가 축 처지고 기운이 없는 모습을 보면 저도 시무룩해 지지만 그런 사람들이 또 귀엽습니다. 작은 사람은 큰 사람이 될 수 있을까요? 원래부터 작았던 것일까요? 큰 게 좋은 걸까요? 저는 커다란 tv가 무서워요. 큰 화면이 조금 부담스러워요. 언젠가부터 살이쪄서 커진 제 모습도 낯설어요. 때로 커진 제 모습은 귀여운 것 같기도 하지만 크고 어색하기도 합니다. 제가 아는 사람 중에 소인국에 사는것 같은 사람이 있어요. 그 사람의 물건들은 신기하게 다 작아요. 그 사람을 생각하며 그린 그림은 아니지만 가끔 그렇게 작은 사람들을 보면 신기합니다. 몸도 마음도 작은 사람을 보면 더 신비로워요. 그들은 마치 어릴때에 만화에서 보던 팅커벨 같은 요정을 닮은 사람들인것 같아요.

나무를 닮은 사람 180x260, 종이에 연필과 마카

좋아하는 극장인 광화문의 시네큐브에서 본 영화 인생 후르츠. 영화를 보고 그린 할아버지 그림을 보며 펠릭스 곤잘레스 토레스의 작품 중 ‘무제 (Perfect Lovers)를 생각해 봅니다. 제일 좋아하는 작품을 떠올리면 이 두개의 시계가 떠오르곤 합니다. 두 개의 똑같은 시계를 사서 같은 순간에 건전지를 넣고 시간을 맞춰도 시간은 다른 속도로 흐르는 것처럼 언젠가 사랑하는 사람들과의 시간도 다르게 흘러갈 것입니다. 저도 언젠가 할머니가 될까요. 예전에 이상한 구조의 원룸에서 지낸 적이 있는데 벽을 사이로 할머니 한 분이 옆집에 계셨습니다. 할머니는 혼자 살고 계셨는데 저는 벽에 기대어 나도 나중에 혼자 그림을 그리는 할머니가 되려나 생각하곤 했어요. 지금 제 곁에는 사랑하는 사람이 분주히 자신의 일을 하고 있네요. 할머니와 할아버지를 보면 여러가지 생각을 하게 됩니다. 우리는 어느 순간부터는 슬픔과도 친한 친구가 되어야 할 것입니다. 할아버지 그림 위에 쓴 글씨는 색연필에 적혀있던 글 같은데 정확하지는 않아요. 기분좋게 그림 위에 모르는 글자를 적었던 기억은 납니다.

작은 발레리나의 꿈 210X297, 종이에 연필과 마카

발레를 하고 있는 작은 친구들을 보면 그리고 싶어집니다. 반반 무늬 고양이와 털실, 그리고 촛대까지도 그려보았습니다. 좋아하는 대상을 마구 그려볼 수 있는것이 드로잉의 매력인 것 같아요. 그림은 내 마음대로 해도 되니까 마음껏 마음대로 해보고 있습니다.

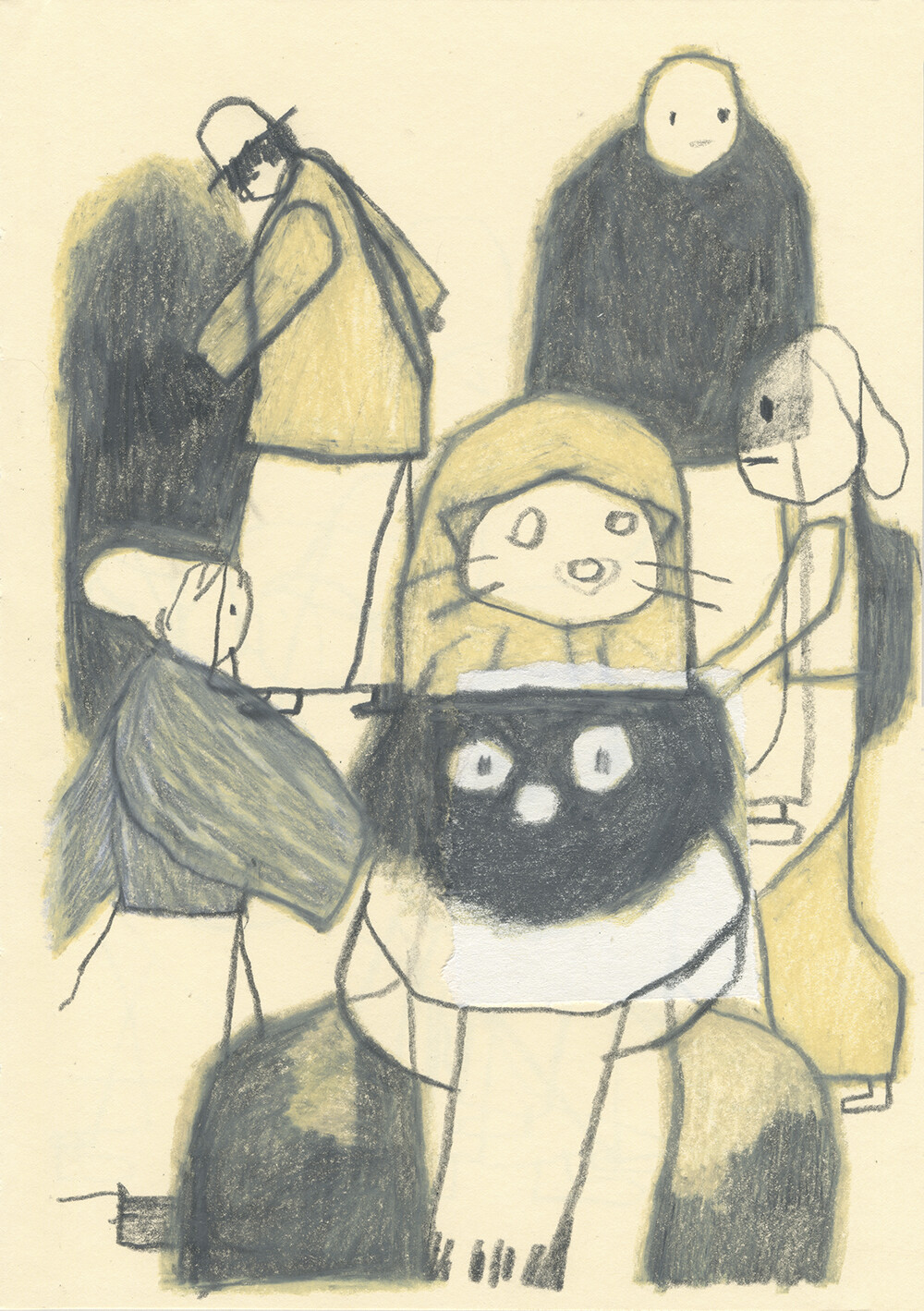

흰 사람들 1090X790, 종이에 연필과 색연필

언제부터인가 사람들을 좋아하고 관찰하게 되었습니다. 왜 이 그림을 이렇게 그렸는지는 아마도 알 수 없는 일일 것입니다. 그것은 우리집에 온 고양이 먼지가 왜 그 날 낮에 산에서 사람들을 따라다녔는지 알 수 없는 것과 비슷합니다. 아기 고양이 먼지는 집을 나온건지 버려진건지 산의 공원에서 사람들을 따라다니고 있었는데 어느새인가 저와 함께 살게 되었습니다. 때로 어떤 존재는 그렇게 원래 있었다는 듯이 존재를 드러냅니다. 이 그림도 그렇게 처음부터 있었다는 듯이 그려져 전시장에 걸려 있네요. 신기한 일입니다.

오래된 슬픔 125X175, 종이에 수채, 색연필

사람에게만 그런 감정을 느끼는 줄 알았는데, 오래된 그림에게도 같은 감정이 들었다. 외롭고 슬플때 그렸던 그림들, 힘들었던 시간에 곁에 있어줬던 작은 그림들이 더 애틋하게 느껴졌다. 이 그림을 누군가에게 보낼 수 있을까 생각하며 쓴 글입니다. 마음은 예전이나 지금이나 시도때도 없이 흔들려왔지만 돌이켜보면 더 어두웠던 날들도 있었습니다. 20대 때에는 길을 걸을때에 유리 조각들이 나를 통과하는 것 같다는 생각을 하며 걸었던 기억이 납니다. 이 그림은 조금 시간이 흐르고 단단해 졌을때에 그린 그림이지만 그때에도 슬픔은 제 친구 였던 것 같네요. 오래 제 곁을 지켜주었던 친구를 저도 의지하고 있었나봐요. 작고 귀여운 오래된 슬픔입니다.

동그란 사람 145X205, 종이에 연필과 색연필

저에게는 조용히 바라보며 귀여운 사람들을 찾는 재능이 있는것 같습니다. 이 그림의 사람은 동그랗고 보송한 스웨터를 입은 사람입니다. 부숭부숭한 느낌을 좋아하는데 그림 속의 사람의 취향도 그런것 같네요. 때로는 그림을 그려놓고 그 안에서 이야기를 찾아보기도 합니다.

고독한 고양이 145X205, 종이에 연필과 색연필

저는 동물을 닮은 사람들을 좋아해요. 군중속에서 지나가는 사람들 중에는 사람인 척 하는 동물들이 있다고 생각해요. 저 역시 동물 이었다가 사람인 척 하는 사람이 된지 얼마 되지 않았답니다. 처음에는 사람들과 말도 잘 못하는 서툰 동물이었어요. 조금 더 어릴때는 수줍은 마음에 얼굴도 잘 빨개져서 동물들처럼 얼굴에 털이 있으면 좋겠다고 생각하기도 했었어요. 그런 사람들은 언제나 사람들 사이에서 쓸쓸하고 고독해 보입니다. 그래서 더 애틋하고 마음이 가네요.

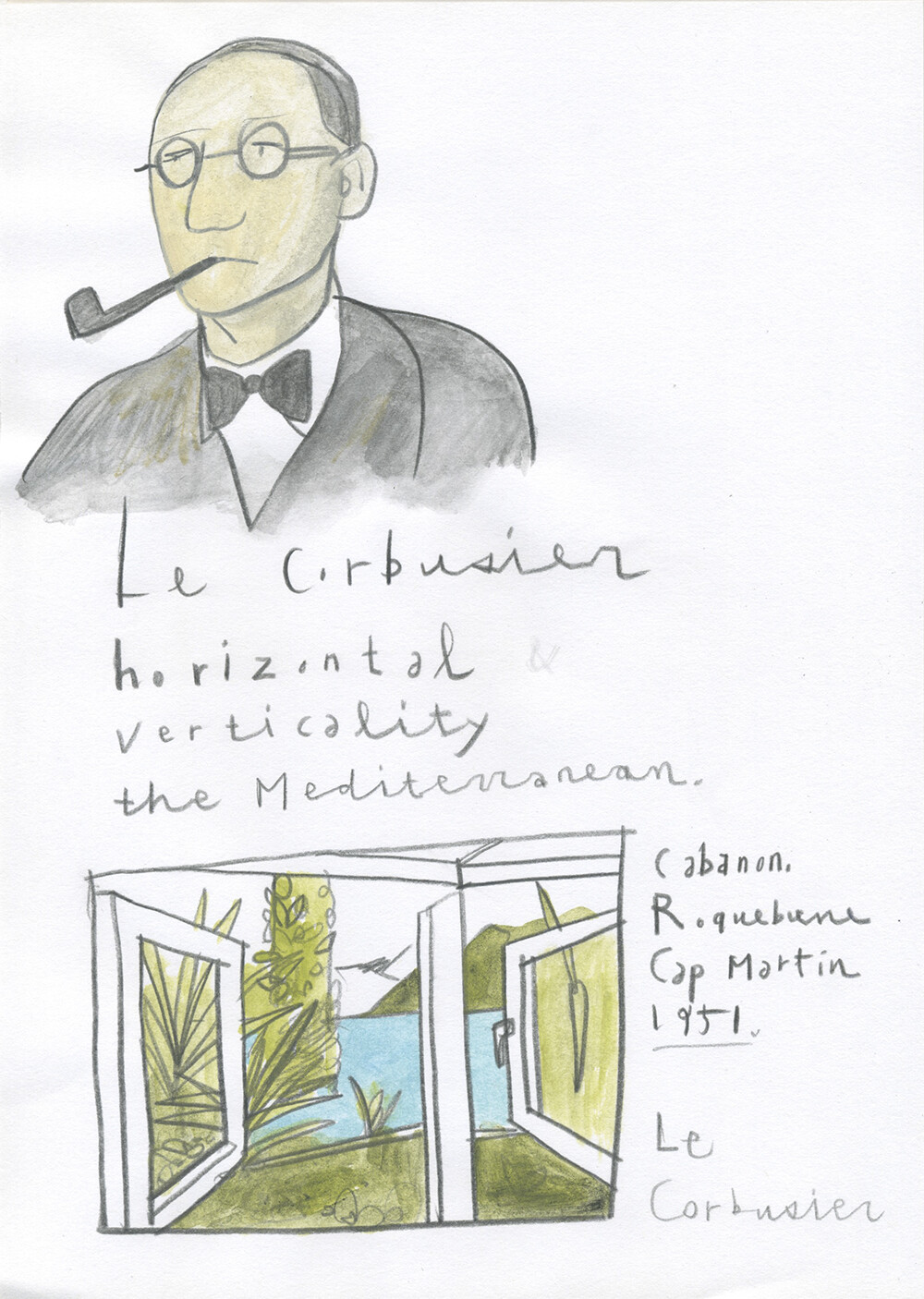

지중해가 보이는 작은 방 180X250, 종이에 수채, 연필

건축가가 살았던 한 전시에서 보았던 작은방은 제가 그려 왔던 완벽한 방이었습니다. 창 밖으로 지중해가 보이는 4평짜리 오두막을 생각하면 ‘충분하다’라는 마음에 뭉클해집니다. 한 사람이 살아가는데에 얼마 만큼의 돈이 필요할까 가끔 생각해 봅니다. 돈을 많이 벌고 싶다 라는 생각을 할 때에 그 끝에는 언제나 사랑하는 사람들의 이름이 눈 앞에 고여 있습니다. 좋은 곳에 살게해주고 싶고 좋은 것을 주고 싶은 마음. 그래서 사랑하는 사람들을 생각하면 늘 마음이 급해집니다. 하지만 그들은 언제나 저에게 삶으로 충분하다 말해주네요. 옥상에 심은 꽃을 보며 즐거워하시는 엄마, 이사할 때보니 고양이보다 짐이 없으셨던 아빠, 아무런 욕심이 없는 내 옆자리의 인태입니다. 가만히 앉아 이렇게 살아도 되나 종종거리는 마음이 될 때에 건축가가 살았던 마지막 집을 생각해 봅니다. 사람에게 정말 필요한 것은 무엇일까 생각해 보게 됩니다. 4평 짜리 작은 집은 그렇게 늘 제 머릿속에 충분하다 라는 말과 함께 살아 있습니다.

책과 사람 210X297, 종이에 연필과 마카

어디선가 지나가듯 본 책과 여자를 그렸어요. 그림 속의 여자처럼 까만 바지에 까만 티셔츠를 입고 하얀 운동화를 신고 싶어요. 하지만 치마가 너무도 편하다는 사실을 알게 된후로 바지를 잘 입지 않고 있어요. 저는 어떤 사람의 현재 모습이 꼭 그 사람이 그걸 원해서 그렇게 된 건 아니라는 사실을 너무 잘 알고 있습니다. 집의 인테리어를 할 때에도 저긴 왜 저렇게 되어있을까 하는 부분들은 꼭 슬픈 사연이 하나씩 있었어요. 저도 꼭 머리를 단발로 기르고 싶어서 기른 것은 아니고(커트 머리를 제일 좋아하는데 미용실에 가는 것을 좋아하지 않아서 잘 안가다보니 머리가 길어집니다.)치마를 많이 좋아하는 사람도 아닌데 어쩌다보니 이렇게 되었네요. 저는 복잡한 사람이라 그림 속의 사람처럼 정말 정말 단순하게 살고 싶어요. 검은 털을 갖고 태어난 고양이는 평생 검은 털만 뽐내며 살듯 저도 그렇게 단순하게 살고 싶어요. 하지만 그렇게는 잘 되어지지 않네요. 그래도 그런 저와 사이좋게 지내고 있습니다.